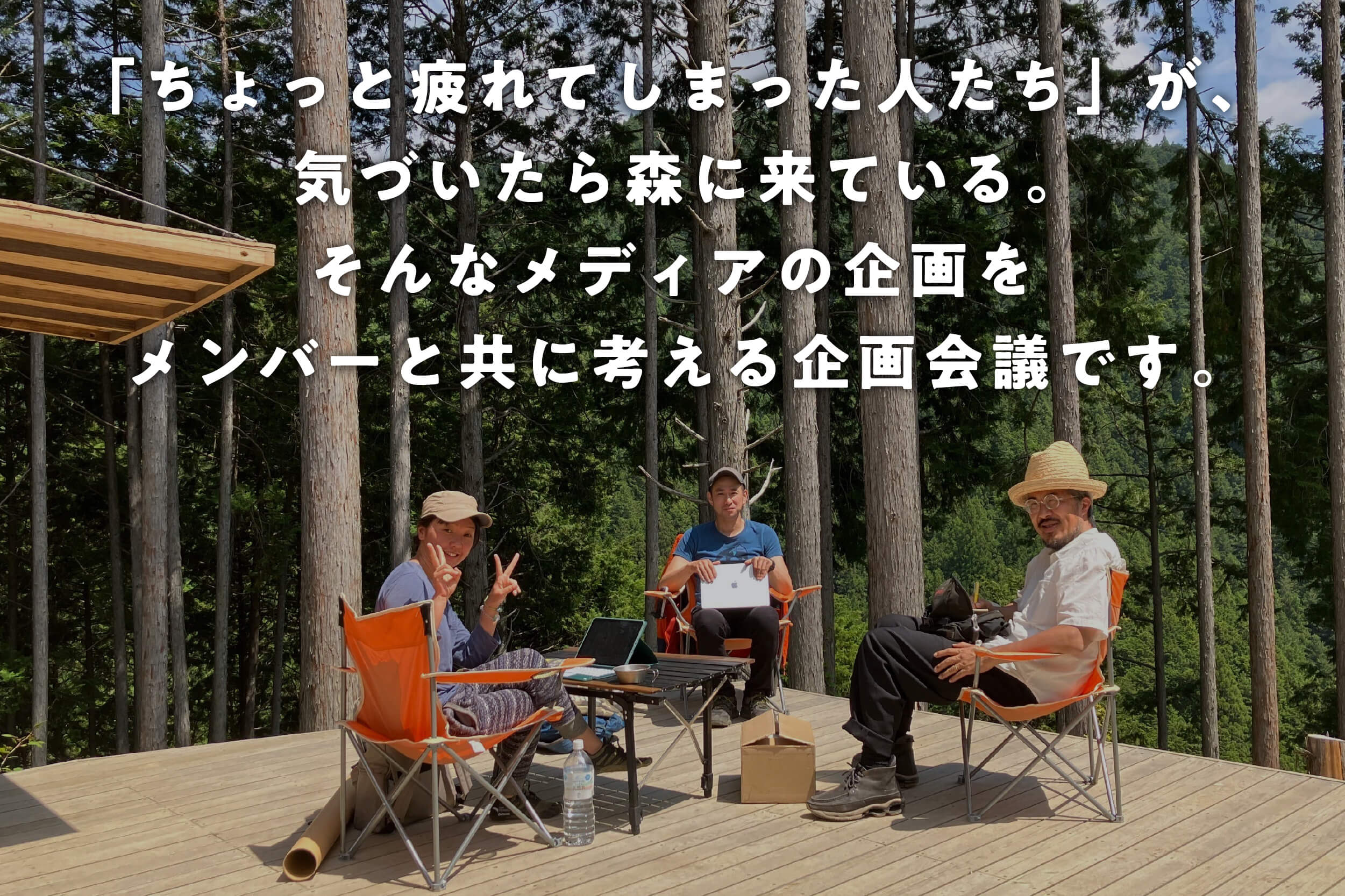

「ほぼ半分」を取り戻す

webメディア

2022.11 Web Site Open

「ほぼ半分」を取り戻す

webメディア

2022.11 Web Site Open

世界第3位の森林大国でありながら、日本人は週末になると森に背を向けて、都会でショッピングです。そうした都会人が一人でも多く、森のファンになってくれることを願い、メディア『呼吸の時間ですよ』がスタートします。主宰者のお一人である我らが仲間、東京チェンソーズの代表を務められる青木さんとは、一緒に姉妹館の「檜原森のおもちゃ美術館」を作りました。それに引き続きの森からの発信リソースのユニークな試みです。森で働き、山を愛する青木さんは、森林のためなら留まることを知りません。常に前を向いて前進です。応援せずにはおれません。

私たちは森と一緒に生きています。でも、街に住む私たちは、森のことは他人事とになっていませんか?森のことは私たちのこと、自分たちのこと。森をもっと自分たちのものとして感じるためには森に行ってみるのが一番です。でも、そんなチャンスを作ってくれる人はなかなかいない。いたとしても工務店さんの広報活動だったりして、純粋に森を感じるチャンスからは程遠いことがほとんどなのではないでしょうか?「ほぼ半分」不思議な名前のこちらでは、私たちと森を自然体でつなげようとしています。そこから、全てが始まるかと思うのです。

僕らが暮らす国では、森と人の営みが遠くなって久しい。そこで、「どうしたらいいだろう」と森と暮らしが近い国の話を聞いたりする。すると森に対する認識の違いが見えてきたりする。じゃあそういう制度が必要だ、みたいな話が出てくる。社会を変えていくというのはそういう大きなことだ、と僕らは思い込みがちだ。でも多分そうじゃない。「森で呼吸をしませんか」と都会に暮らす人たちの目線に立って語りかけることが重要で、そこから森と暮らしが近い社会へと少しずつ変わっていくのだと思います。呼吸の時間、楽しみにしています。

森の魅力は、行ったことがある人、心地良さを知っている人にとっては、そこがリアルな世界で身体が喜ぶ空間だとわかる。しかし、生活の中で触れる機会がない人にとっては、頭で価値を考える場所なのかもしれません。森から離れた暮らしをしている人たちに寄り添い、森にたどり着くための道標としての情報発信、これからの時代にこそ必要なメディアだと思います。次の世代に、そして一人でも多くの人がこの国の森の魅力を楽しめるよう期待しています!「呼吸の時間ですよ」応援しています!

実は森林浴の研究を世界で一番最初に開始したのは日本です。森に3日間いるだけで人間の創造性は50%向上し、免疫細胞であるNK細胞は40%向上するという研究結果も出ています。まさに現代人に必要なのが「森に帰ること。」WONDERWOODもBACK TO NATUREをミッションとして一枚板のテーブルなどを製作しておりますが、同じミッションで自然に帰らせてくれる当メディアを全面的に応援しております。

東京都の「ほぼ半分」である多摩エリアにとって、東京チェンソーズさんという会社はなくてはならない存在です。その代表である青木さんと広報の木田さんも含めた皆さんが始めるWEBメディアは、同じこの地域の情報発信を行う会社として嬉しい限りです!この「呼吸の時間ですよ。」を通して、日々の忙しさに疲れている方々が森の中で思いっきり深呼吸できるような癒しのメディアになるよう、応援しております!

こちらのメディアを通して森林に行ってみたい、もっと森林を学びたいという学生が増えてほしいなと思い応援させていただきました。森の中で過ごす人と出会う機会は本当に少ないように思えます。「どこにいけば出会える?」「どうしたら繋がれる?」これらは私が森林分野で学ぶ中で壁にぶつかったできごとでした。「呼吸の時間ですよ」でぜひ森林に興味のある人と森の中で過ごす人を繋いでいただきたいなと思います。プロジェクトの成功を応援しています。

1976年大阪生まれ、東京・檜原村在住。

自然の中で思う存分遊びたいと当時探検部が有名だった東京農業大学に補欠でギリギリ入学。探検部では全国の川や山、洞窟を探検。モンゴル国洞窟探査やチベットでのメコン川源流航行踏査に参加。大学卒業後、森林組合勤務を経て、2006年林業会社「東京チェンソーズ」を創業。「気づいたら森にいた」青木さんに、森の中でお話を伺いました。長いです(全5回)。

青木風がここ、気持ちいいですね。

木田そうですね。

青木こういうのも、ここで仕事できる特権というか、こういうところに暮らしてるから、簡単に味わえるのかなと。うん、うん。

木田ちなみに檜原に暮らして何年ですか?

青木暮らしたのは、チェンソーズの創業とほぼ一緒。少し前のゴールデンウィークごろに引っ越したので、16年。

木田檜原で働き始めたのは、もう少し前ですよね。

青木そうですね。檜原の森林組合に入って、最初は宿舎に入って、その後、秋川に移って、渕上の交差点の近くに住んでたんですよね、平屋の。集合住宅みたいな。で、そのあと、2年ぐらい西日暮里から通ってたのかな。

木田その後、檜原へ?

青木そうです。

木田檜原村での生活はどんな感じですか?

青木生活と自然が密接ですね。

木田密接…

青木玄関開けるとアウトドア(笑)

木田なるほど。

青木山仕事やってるので、近所付き合いはしやすかったですね。

木田そうかもしれないですね。檜原はたいていの人が何かしら山に関わってましたから。

青木そうなんです。山仕事やってると言うと安心してもらえる。それに、始めのころは畑やったりもしてたんですよ。

木田何、作ってたんですか?

青木なんだったかな〜(笑)村ではみんな畑やってるんで、畑やってると共通の話題ができるんですよ。話のとっかかりに、まずは畑(笑)

木田そういうの大事ですよね。ところで、村の暮らし、リラックスできますか?

青木う〜ん。できたり、できなかったり。

木田できないこともあるんですか?

青木平日の昼間、しかも晴れてる日に家にいるのが苦手です。

木田分かる気がします。

青木山仕事やってるせいか、なんか違和感あるんですよね。晴れてるのに家にいるのが。雨なら平気なんですが。

木田ですよね。

青木周りの人に「こんな天気の日に仕事もしないで」って見られてるような気がして。

木田たしかに。コソコソしちゃう。

青木ありますよね。苦手です。カミさんには考えすぎって言われるんですけど。

木田逆にリラックスできることは?

青木飲み会。昔の檜原の話を聞いたりするの好きですよ。

木田う〜ん。ところで、生まれは大阪ですよね。

青木はい。

木田そのころの自然との出会いというか、付き合い方みたいなのは…

青木大阪の此花区で生まれてるんですけど、ほんと街中だったんですよ。

木田はい…

青木ただ、子どものころから結構、悪くいうと落ち着きがなかったみたいで。近くの公園で友達と遊んでたのに、自転車に乗れるようになると、勝手に隣町まで行っちゃったり。で、そっちの方に住んでる知り合いから電話がかかってきて「こっちまで来てるよ」というようなことを言われるような子でした(笑)

木田なるほど。

青木若干変わってたというか、幼稚園でも、集合写真で1人だけ帽子をかぶってないとか…

木田はい。

青木なんかちょっと落ち着きがない子どもだったみたいですね。

木田そうなんですか…

青木友達と外で遊ぶのが好きだったんですが、とはいえ、自然はそんなになくて。会社の社宅に住んでたんですけど、社宅って昔、各階からゴミを捨てる、なんて言うんでしたっけ。

木田あ〜、ありますね…

青木そう、投入口があって、一番下に開けるところがあって、たしかその当時はもう使われてなかったんですけど、秘密基地みたいにして、捕まえたヘビを飼ったり。

木田ヘビを飼ったり。

青木捕まえたものをそこに隠したり、拾った宝物みたいなものをしまったり。普段そこは、人が出入りしないところだったので、そういったところで遊んでました。

木田なるほど。

青木あとは、川遊びもしてました。川遊びといっても、こっちの川とは違って、用水路みたいな、要はコンクリの擁壁の中の川みたいな。当時はまだ汚くて、それこそ洗剤の泡が浮いてるような川で、フナとか、ナマズとか、かろうじているみたいな、そういう川で遊んでました。網を持って行って、藻の中をぐちゃぐちゃってやるといろんなものが取れるんです。それを虫かごの水槽に入れて持って帰って飼ったり。そんなことやってました。

木田友達も一緒にですか?

青木そうですね。一緒でしたね。あとは、当時、田んぼに穴があって、穴に手を突っ込むとザリガニがいて。

木田おお。

青木そこにスルメイカを糸につけてやると、ザリガニが釣れたんですよ。

木田う〜ん。

青木田んぼの穴でザリガニ釣ったり、あと、カブトガニっていうんでしたっけ?

木田カブトガニは、たしか“生きた化石”…

青木いや、カブトエビだったかな…。田んぼ…(検索する)こういうやつです(検索結果を見せる)。こういうのがいっぱいいたんです。でもこれ、どっちなんだろう。

木田分からないですね。後で調べます。

青木はい。こういう遊びが好きでしたね。そういうことばっかり、子どもの頃はしてた気がします。

木田その辺りは田んぼとかあるところだったんですか?

青木そうです。街中とはいえ、田んぼがあったり、池があったり…たぶん、小学校前後だから、昭和50年代半ばから後半ですね。当時はそんな感じでした。

木田う〜ん。

青木そんなことやってて、夏休みになると、毎年じゃなかったと思いますけど、母親の実家が岩手の久慈市というところだったんで、そこに、3〜4週間くらい行って向こうで過ごしたんですよ。

〈つづきます〉

神奈川県横浜市出身・在住。

大学院で建築情報学を専攻。MR技術を生かして、1本の木から建築をつくることを試行。「誰でも気軽に立ち入ることができ、生態系をリスペクトしながら資源を生かし、循環させられる森」ができることを夢見ている。好きな木はホオノキ。

修士研究の実験のため、気づいたら森に何度も通っていたという石渡さんに、ふわりとした風の中でお話を伺いました。

木田風の音、いいですね。

石渡うん、うん。

木田あとでこの録音した音声を聞いた時、風とか周りの音が聞こえてくると、あ、こんな感じのインタビューだったな〜、こんな感じの日だったな〜とか思い出せていいんですよ。

石渡ふん、ふん。

木田そういう感じって、書く文章に何かこう、ちょっと影響を与えるように思うんです。言葉を選ぶときとか…。

石渡うん、うん。

木田ということで、始めます。修士研究はお疲れ様でした。結構、山に来ましたね?

石渡はい。そうですね〜。

木田何回くらい来ました?

石渡え〜と、5回か、6回か…

木田2か月くらいの間ですかね、短い期間に集中して…

石渡そうなんです。私、それこそ、森ってこれまでそんなに行ったことがなかったんです。

木田あ、そうなんだ。

石渡そうなんですよ。

木田遠いもんね。

石渡ええ。

木田よく行く好きな場所とかあるんですか?

石渡場所ですか、場所はいろいろだな。う〜ん、場所、場所…場所ではないですけど、散歩するのが好きで、いろんなところをただただ歩き回るのが好きなんです。散歩してるときに風をたくさん浴びれる場所というか、風通しのいい場所が好きです。

木田へぇ〜。

石渡あとはぼうっとしたいなというときは、これまでは水辺の方が身近だったので、水辺に行って、川とか水辺。後は美術館行くの好きなので、場所としては美術館。カフェとか。

森は生活圏から離れていたのでこれまであまり行く機会はなかったんですけど、研究なんかで何回か来てるうちに、すごい空気が綺麗だなとか思って、感動というか、それはありました。

木田空気を感じる。

石渡はい。

木田風通しの良い場所が好き、ということは、いまここ風通しいいじゃない。こんな感じですか?

石渡まさに。

木田いいよね。風は。散歩は昼間ですか?

石渡そうですね。昼間が多いかな。たまに暑いのに、この間も暑いのに1時間くらい散歩しちゃって、汗だっらだらでカフェ入って、店員さんにびっくりされちゃって。暑くてもやっちゃう。結構、時間とか気温とか関係ないかもしれない。

木田家の周りですか?

石渡そうですね。家の周り。行きたいところがあれば1時間くらいなら歩いて行くか、みたいなところがあります。

木田なかなかですね。

石渡ふふふ。1時間歩くっていうと、あんま付き合ってくれる人いないです。えー、そんなに歩くの、みたいな。

木田ところで、好きな季節はありますか?

石渡秋が始まるとき。なんか、何て言えばいいんだろう。まだちょっと暑いんだけど、風が先に秋になるってありません?

木田ある(笑)

石渡あの瞬間がすごく好きで。

木田朝起きて玄関出たときに風が違うってありますね。

石渡散歩して風を浴びるのが好きっていったと思うんですけど、そういう時期に散歩してるときにフワッと吹いた風が、あ、秋の風だっていうがすごい好きです。

木田秋の風ってありますね。今日から秋だって。ずっと昔からその感覚持ってました。

石渡秋来るな〜って。

木田そう、風が違う。秋だよね、そういうの。

石渡秋です。春もあるけど、春も嫌いじゃないけど、なんかそうですね、一番強いのは秋かもしれない。

木田秋は感じる。いいですね。

石渡私も初めてほかの人で、そうっていってくれる人に会いました。いつも、へ〜くらいしか言われないんで。そうなんだみたいな(笑)

木田この感覚、初めて通じた(笑)

石渡いいですよね、あれ。

木田秋特有。

石渡うん、うん。

木田風、変わるよね。

石渡風から。

木田空気が変わる。

石渡夏の朝とかどうですか? 5時とか。寝てるな〜、はは、寝てるな〜、絶対気持ちいいんだろうな〜って思いながら。

木田めっちゃ暑い日でも涼しいんだよね。朝日がちょっと昇った頃くらいで、風が吹くと涼しかったりする、暑い夏なんだけど。

石渡気持ち良さそうだな。それを最後に味わったのは10年以上かもしれないです。キャンプした時とか。

木田ラジオ体操とかやったことある?

石渡あります。

木田あの感じ。

石渡あ〜、確かに涼しかったかも。いや〜、味わってないな〜、寝てるな〜。

木田寝てる。

石渡もったいないですよね。起きれない。

木田起きれないタイプなんだ…

石渡はい。ははは。こんな嬉々としてはいっていってる人あまりいないと思うんですけど。

木田でも、風を感じる。

石渡風が好きです。

木田いいですね、風。風はいいよ、ほんとに。山にいると、風は天気の変わり目だったたりして。空気が変わって風が吹くと雨が降る…

石渡あ〜。

木田そういう感覚が好きなんです。

石渡ふふふ。研究でこっちに来てたときに一回、霧と雨の境目を初めて体感したんです。結構あれは感動したんですけど、そういうのってあんまり普段知れないから。

木田霧と雨の境目。

石渡最初は霧。靄がだんだん重みを持って行って、雨になったというか…。ちょうどその変化の過程を見ました(笑)

木田空気、重いときありますね。見えないものを感じる?

石渡たしかに。その自覚はあります。

木田風を操る?

石渡操ってはないです(笑)

木田独特ですね。

石渡はい。よく言われるし、ま、そうなのかなと最近ちょっと思い始めました(笑)

木田面白い

石渡変な人だと思います

木田それは気づかなかった(笑)

石渡うふふ。いつもは出来るだけ、隠せてるか分からないですけど、隠してるので(笑)

〈つづきます〉

1988年東京立川市生まれ、昭島市出身、小金井市在住。元々webデザイナーとして歩んでいた道半ば、2016年に株式会社森未来という林業スタートアップの創業メンバーとしてジョイン。林業には縁もゆかりもない生活から、日々山の人々と関わり合うようになり、林業の尊さに惹かれていく。2020年にcotri, Inc.というデザイン事務所を設立「森とコトリと人々と」をテーマに自然に寄与するデザインワークに務めながら、“東京の木で家を建てる”株式会社小嶋工務店のデザイン責任者として広報・マーケティングに従事している。忙しい時間をホッとなごませる、そんな森の親しみ方をたくさんの人と共有していきたい。

木田まずは森との出会いを教えてください。

金久保森との出会い、そうですね、森未来が起点になるかとは思うんですが、僕の場合。きっかけを作ってくれたのはその時の社長の浅野さんが、林業を持続可能にするというビジネスモデルの話をしてくれて、そこで林業を初めて意識しました。

木田初めて意識した?

金久保林業のバックボーンが何もなかったので。農業や漁業はなんとなくイメージつくけど、林業は全くイメージつかなかったです。浅野さんの話を聞いて、そういう仕事があるんだなって。そんな感じでしたね。

木田それを聞いてどう思いましたか?

金久保純粋に素敵な仕事だと、ロマンのある仕事だなと思いました。野菜とかとの時間軸とはもう桁が違う、何十年という時間軸の中で育った木を、自分の代で植えた木は自分で伐れるわけじゃなくて、世代を通じて継承していく林業という生業が純粋にロマンがあって素敵だなと思いました。

木田なるほど…

金久保面白そうな世界があるなと。

木田時間軸が長いことが一番グッと来たところですか?

金久保そうですね。あと緑が好きだったというのがあります。観葉植物が好きなんですよ、部屋に緑がある。緑って落ち着くな、癒しがあるなって、元々ベースは持ってたのかもしれない。

木田緑が落ち着く…

金久保子どもの頃、3年だけロンドンに住んでたんです。そこでは一軒家を賃貸で借りてました。庭が無茶苦茶広くて、そこまで森じゃないですが、結構大きい木がたくさんあって。家が木に囲まれてた記憶が強く残っています。それもあって緑が好きというか、落ち着くのかなと…

木田昭島も山や自然に近いですよね。

金久保それもありました。多摩川が好きなんですよ。自転車でちょっと行ったら3、4分で多摩川に着いちゃうところに住んでました。小・中・高、社会人になってからも1人で川に行ってました。川の方へ行くと山が近く見えるんです。

木田多摩川、いいですね。

金久保水が綺麗で、普通にじゃぶじゃぶ入ってました。こういう自然はいいなって。

木田ところで、浅野さんに話を聞いた時は、前の会社にいたんですか?

金久保勤めてました。新卒で入った会社ですね。

木田ではそこを辞めて森未来に来いと。

金久保記憶が曖昧なんですけど、確か1度声かけてもらってから、実際に森未来に入社したのは1年後だったと思いますね。

木田1年前から誘われていたんですね。

金久保そう、誘われていました。

木田そこで林業面白いかもと思った…?

金久保林業が元気になれば地域も元気になるという森未来の考え方があって、僕はその林業を入口にしたスタートアップで、新しいビジネスをやるということが面白そうだなと感じました。

木田なるほど。いまどうですか?

金久保森未来からだと6年ですかね…林業についての知識はまだまだ乏しいんですよね、まだ表面で見ているところがたくさんあって…。川下の方の課題は見えるようになってきたかなと思います。

木田山の仕事はまだ…

金久保まだ見えないです。

木田仕事は忙しいですか?

金久保忙しいですね。まだ2年目なので心配なっちゃうんですよね、何かやってないと不安になるところがあって前倒しでやっちゃうとか…

木田基本的に小嶋工務店に出勤してるんですか?

金久保そうです。何時に来てねというのはないですけど、9時ごろには着くように行って、出たり入ったりですね…

木田cotriの部屋がある?

金久保一階の奥の一部屋にパーテーションで区切って、一つ空間をいただいてます。大体そこにいます。閑散とした、the事務所ですね。

木田休みは取れてますか?

金久保世間一般、土日休みが多い中で、工務店は土日の打ち合わせがあるんで、会社が動いてるんですよ。部署によって休みがバラバラだったりで、常に誰かしら会社にいるんですよ。そういう空間なんでオンオフが分からなくなって、その流れに合わせて毎日行っちゃってるところもあります…

木田秋の風ってありますね。今日から秋だって。ずっと昔からその感覚持ってました。

金久保将来はオンオフ分けたいですか?

木田今は独り身で割と自由気ままにやってる部分もあるんですけど、今後結婚したりとかなってくると、考え方変えないといけなくなってくるんだろうなとは思います。

金久保この先の展望は?

木田今やりたいことができてるので、これを継続していきたいですね。永続的に続けて行くには、何かしら変化する必要があるんです。スパイスというかチャレンジを楽しんで取り組んで、続けていけたらいいなと思ってます。年の近い人たちの中に、新しい取り組みをやってる人たちがいるんですよ。若い世代で何か作っていけたらいいなと思います。

〈つづきます〉

青森県弘前市出身。編集プロダクション・書店勤務を経て、林業の世界へ。森林組合で経験を積み、その後2006年7月に仲間と共に東京チェンソーズを創業。実際に山に入っての現場仕事から広報の仕事までを担当する。気付いたら森にいた1人。

神林元々は編集者だったとのことですが、どのような経緯で出版業界に行ったのですか?

木田流れですかね。実は学生時代、就活についてあまり真剣に考えていなかったんです。だけど、好きなこと、ものは色々ありました。ふらっと行く目的のない旅、山に囲まれた田舎の景色、インドネシア、競馬…。文章を書くことも好きでした。

神林インドネシア?珍しいですね。

木田大学でインドネシアゼミに所属していて、先輩がマネージャーをしていたインドネシア料理のお店でバイトもしていました。だから、インドネシア関連の旅行会社も就職先の候補でした。それから、レイアウトや用語が独特な競馬新聞を読むのも好きだったことや、父が新聞社に勤めていたこともあり、新聞社も考えていたんです。だけど、いざ話を聞いてみたり訪れてみるとピンと来ず、結局どちらにも行かずにふらふらしていました。

そんな時に、文章を書くのが好きだったことを思い出して。先ほど触れたバイト先の先輩に話したところ、紹介してもらい、ツテで編集プロダクションに入ることになりました。

神林色々と他にも候補はあったんですね。そこから数年して、書店勤務へ移ったきっかけはあったんですか?

木田入った編集プロダクションが潰れそうになったからです。近所の本屋さんが募集をしていて、興味があったので今度は書店に勤めました。

神林編集プロダクションから書店はなんとなくわかるのですが、そこから、また全然違う業界である林業の世界に入るきっかけが気になります。

木田本は好きだけど、雇われの身だと好きな本だけを扱うわけにもいかない。楽しみきれないと感じていた中で「長く1つのものを追いかけたい」と感じていました。そんな時に、ふと雑誌の山の仕事の特集で、30代で林業に転職した人を紹介する記事を見ました。そこで初めて「林業」の存在を知ったんです。

ー林業へ足を踏み入れる第一歩は、前職の出版と関係する「雑誌」だった。誌面で知った「林業の実態」は、従来思っていたものとはギャップがあったという。

木田読み進めていくと、良い意味で、イメージと違いました。雑誌フューチャーされていた30代の人を見てまず「若い人もやるんだ!」と驚いたのと同時に、「林業って、転職して入る世界なの?」と。そこからさらに、使うギア(道具)にもギャップを感じました。斧やのこぎりなども使うんですが、チェーンソーや小型のウインチなど、機械がたくさん使われていたんです。当然、機械の整備もあって...。実はそれ、苦手なんです。

※ワイヤーやロープを使う「巻き上げ機」のこと。林業では主に、木を寄せ集めたり、引っ張り上げるために使用する

神林確かに、私もイメージは斧やのこぎりでした。でも、イメージとのギャップだけでは、これまで未知だった林業の世界に入る動機にはなかなかならなそうと思ったのですが…

木田もちろん、それだけではありません。さらに詳しく見てみると、林業を行う人の人口が減っている事実を知りました。しかも、それによって、綺麗に手入れされた山が減っている。昔から、山に囲まれた田舎の景色が好きだったのに、このままでは「好きなものがなくなるかもしれない」と思い、寂しくなったと同時に「役立ちたい、守りたい」と思いましたね。

「自分のスキ」を守りたい。その気持ちから、林業への転職を決意。それ以外にも、出版業界ではできなかった、外で食べるご飯や昼寝、夕方で仕事を終えるという「働き方」の観点からも、魅力を感じたと語る。

雑誌で知った林業の世界。当時、興味を持って仕事を探してみると、東京にも林業の仕事があった。地方での仕事をイメージしていたが、東京での求人を見つけ、面接に行ったり、実際に街の雰囲気を見てみて、働く場所を決めたと話す。

木田が職場にしようと決めたのは「あきる野市・五日市」。街の暖かい空気と、奥さんも仕事場に通いやすいような交通の便やお店の数など、その土地を気に入った要素は様々だった。こうして、森林組合の五日市支所で2年間の勤務を経ている。

神林林業の世界に、実際に入ってみて初めてわかったことなどはありますか?

木田もちろんあります。基本的に、間伐の仕事がメインでした。つまり木を切ること。これが面白い。先ほどもお話したように、実際に林業の世界に入ってみると、イメージと違って機械を使って進めます。また、木を切るだけでなく、木を使った別の商売の方々とも関わっていることも知りました。例えば家具のデザイナーさんとか。

神林入ってみるとイメージと異なる部分や知らない部分が見えてきますよね。

木田はい。仕事は楽しいのですが、その一方で、何かしっくりこないような、足りないようなことも出てきて。

神林そうした気持ちが東京チェンソーズの創業にも繋がっているのでしょうか。詳しくお聞きしたいです。

木田間伐の仕事は、楽しい一方で経済面が足りませんでした。私は家族もいるので、それを考えるともう少しほしい。楽しい仕事なのにもったいないなあと思っていました。森林組合の上層部と話し合いを持ちましたが、当時は働く人が当時100人弱いて、中には報酬に関わらずのんびり働きたい、という方もいました。そんな中で、自分たちだけ待遇を変えるというのは難しいことでした。

神林一部だけ待遇を変えるというのは、なかなか難しいですよね。経済面以外ではいかがでしたか?

木田山の所有者との関わりが少ないことが残念でした。山の所有者によっては、もう少しこうしたい、この木は残したい、など、それぞれ求めていることが違うと思うんです。それを実際に作業する我々はあまり聞けない。そこに物足りなさを感じていましたね。

こうして、森林組合から独立する形で、木田を含む4人が2006年に創業したのが「東京チェンソーズ」。森林整備や木材販売、森林空間の活用をはじめとするサービスを提供している。

神林実際に独立して、変わったことは何ですか?

木田より村の人と近づけるようになりました。直接仕事をもらえるようになったり、話を聞きながら仕事ができるようになったのは大きな変化ですね。

神林現在は、森林整備や素材販売に加え、MOKKI NO MORI※で会員制のキャンプ地を提供していますが、今後やりたいことなどはありますか?

木田木や林業、森が人びとの暮らしの中に当たり前に入ってくる社会をつくりたいです。”林業がやりたい人”を増やしたい。サッカー選手やYoutuberなど人気の職業に互角に並べるようになったら、理想ですね。そのためには、まず林業そのものについて、そしてその魅力も知ってもらいたいです。だからこそ、「呼吸の時間ですよ」を始めることにしました。

※MOKKI NO MORI

東京チェンソーズが所有・管理する森の一部をフィールドとし、空間としての森を提供する会員制サービス。MOKKIとはフィンランドの言葉で「休む場所」という意味の小さい小屋のこと。MOKKI NO MORIの会員は、キャンプをはじめ、自由にフィールドを使うことができる。森を木材生産の場として見るだけではなく、遊びや癒しの場としても捉えたサービス。

神林最後に、木田さんにとっての森の魅力とは、何ですか?

木田風の音を聴く瞬間です。風が吹いて、葉がザワザワしているその音が、何よりも落ち着く。日々の喧騒を忘れさせてくれる力があります。風の音、木漏れ日、森林浴、自然の中で食べるごはん、お昼寝…。その魅力は、人によって違う。だけど、絶対に何かあるはずです。

神林確かに人によって好きな部分は違いますね。私は、木漏れ日がすごく好きです。

木田そうなんです。だから、もっといろんな人が、ふらっと森にきてほしいです。日々を過ごしていると、色々なこと考えます。だけど、森は、普段生活している場所とは雰囲気も流れる空気も全く違います。意外とすぐに訪れることができる「非日常」の空間なのです。だからこそ、皆さんに「すごく良い場所へきたなあ」と、幸せを感じにきて、のんびりしてほしい。そういう想いが強いです。

木々が立ち並ぶ「森」という空間。一度森の中へ入ってみると、そこには、街にはない静けさと同時に、木の葉や枝が織り成す独特の音、空気感、風…「森だけがつくる異世界」が存在する。それぞれの幸せを味わいに、たくさんの人が気軽に森へ来るように。

そんな世界を目指して、木田さんや、東京チェンソーズは、今日も活動を続ける。

〈つづきます〉